- 本市动态

- 省内动态

- 国家动态

- 2025/10/28 丹东市以全民健身之火 点燃“产业兴城”之势

- 2025/10/24 辽宁省首届“先锋杯”职工匹克球比赛在丹开赛

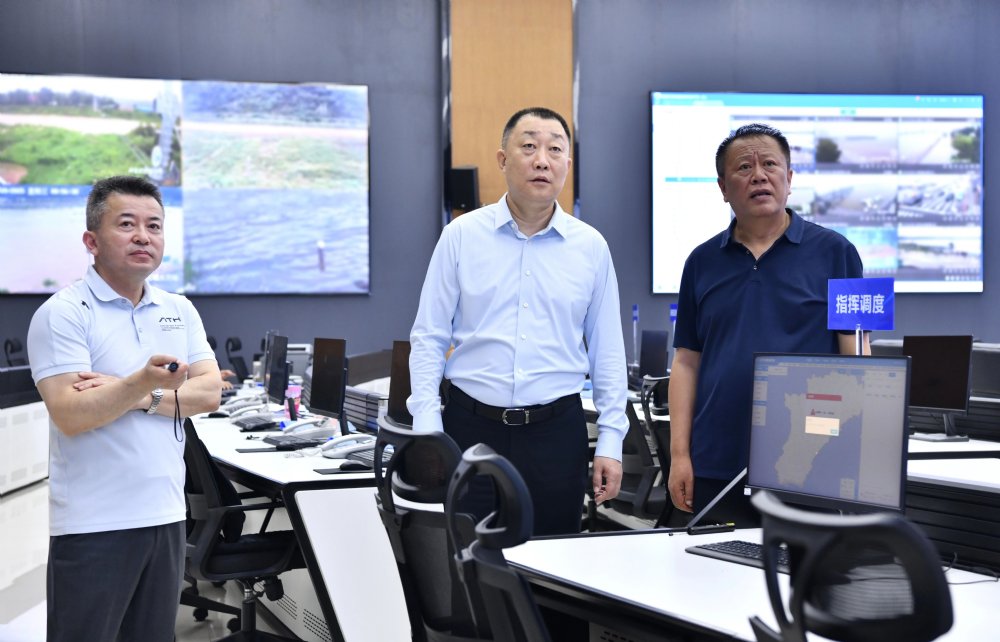

- 2025/10/21 宋诚赴国家统计局丹东调查队调研

- 2025/10/16 宋诚于兵观看2025辽宁匹克球巡回赛—鸭绿江杯·丹东站比赛

- 2025/10/24 前三季度全省经济运行总体平稳

- 2025/10/21 我省启动产品碳足迹标识认证国家试点

- 2025/10/16 省政协举行“加快促进民族乡村实现全面振兴”月度协商座谈会 周波主持并讲话

- 2025/10/13 涉企行政检查“扫码入企”试点工作在全省展开

- 2025/10/24 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报

- 2025/10/21 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京开始举行

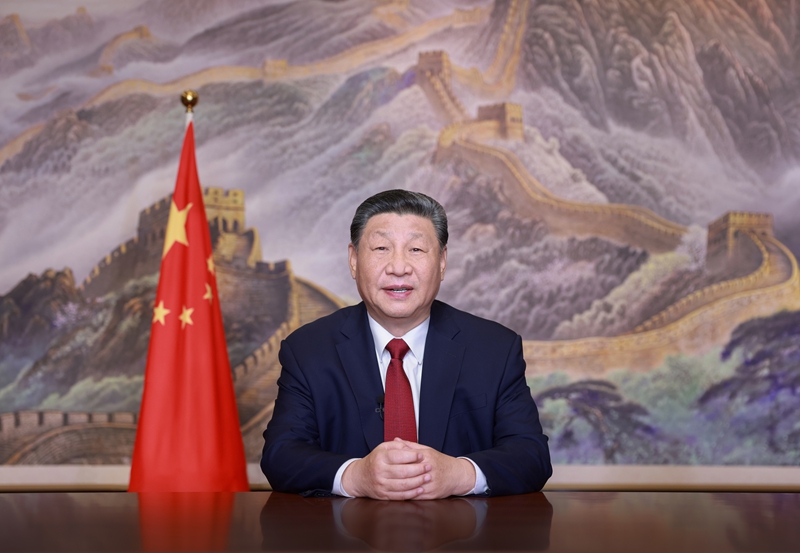

- 2025/10/17 习近平向联合国粮食及农业组织成立80周年致贺信

- 2025/10/14 习近平出席全球妇女峰会开幕式并发表主旨讲话

- 行政管理信息公示

- 信用名单公示

- 2025/10/30 丹东市振兴区沁园美发店

- 2025/10/30 东港市卓妤美容护肤中心(个体工商户)

- 2025/10/29 东港市黄秋朋道路货物运输户(个体工商户)

- 2025/10/29 东港市孙承发道路货物运输户(个体工商户)

- 2025/10/29 东港市前阳镇唐立柱道路货物运输户(个体工商户)

- 2025/10/29 东港市李九成道路货物运输户(个体工商户)

- 2025/10/29 东港市孙秀华道路货物运输户(个体工商户)

- 2025/10/29 东港市前阳镇王洋普通货物运输服务户(个体工商户)

- 2025/10/30 宽甸满族自治县步达远镇聚鑫养鸡场

- 2025/10/28 辽宁安达爆破工程有限公司丹东分公司

- 2025/10/24 丹东市金帝矿业有限公司

- 2025/10/24 东港市新农镇占新双增肉品店

- 2025/10/23 宽甸满族自治县长甸镇占波食杂店

- 2025/10/23 宽甸满族自治县青椅山镇金田卖店

- 2025/10/23 宽甸满族自治县东禾干果烟酒店(个体工商户)

- 2025/10/23 东港市罕林蛋鸡养殖场(个体工商户)

- 2025/06/18 辽宁安德食品有限公司

- 2025/06/18 东港市示范繁殖农场

- 2025/06/18 丹东优耐特纺织品有限公司

- 2025/06/18 辽宁恒星精细化工限公司

- 2025/05/14 东港市辽成机械有限公司

- 2025/05/14 丹东新龙泰服装实业有限公司

- 2025/05/14 东港市久方铜业有限公司

- 2025/05/14 东港市正泰电器销售有限公司

- 2025/05/09 丹东花团锦簇商贸有限公司

- 2025/02/24 丹东陆达贸易有限公司

- 2024/11/04 东港市硕通能源有限公司

- 2024/11/04 东港市港城电器仪表厂

- 2024/11/04 东港市星宇电脑城有限公司

- 2024/11/04 丹东万润物资有限公司

- 2024/09/11 丹东云网通网络科技有限公司

- 2024/09/11 宽甸满族自治县城厢供销合作社

|

2022年1月份 |

|

|

公积金 |

20 |

|

用气缴费信息 |

69 |

|

用气拖欠费信息 |

5 |

|

用水缴费信息 |

28666 |

|

用水拖欠费信息 |

27 |

|

房屋产权记录 |

798 |

|

2022年2月份 |

|

|

公积金 |

13 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

5 |

|

用水缴费信息 |

20625 |

|

用水拖欠费信息 |

7 |

|

房屋产权记录 |

277 |

|

2022年3月份 |

|

|

公积金 |

25 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

5 |

|

用水缴费信息 |

28419 |

|

用水拖欠费信息 |

37 |

|

房屋产权记录 |

431 |

|

2022年4月份 |

|

|

公积金 |

11 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

5 |

|

用水缴费信息 |

27965 |

|

用水拖欠费信息 |

31 |

|

房屋产权记录 |

398 |

|

2022年5月份 |

|

|

公积金 |

1 |

|

用气缴费信息 |

80 |

|

用气拖欠费信息 |

5 |

|

用水缴费信息 |

9028 |

|

用水拖欠费信息 |

12 |

|

电费缴纳记录 |

196430 |

|

房屋产权记录 |

2040 |

|

2022年6月份 |

|

|

公积金 |

11 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

5 |

|

用水缴费信息 |

8845 |

|

用水拖欠费信息 |

42 |

|

电费缴纳记录 |

98578 |

|

房屋产权记录 |

13 |

|

2022年7月份 |

|

|

公积金 |

11 |

|

用气缴费信息 |

71 |

|

用气拖欠费信息 |

5 |

|

用水缴费信息 |

11610 |

|

用水拖欠费信息 |

34 |

|

电费缴纳记录 |

12535 |

|

房屋产权记录 |

268 |

|

2022年8月份 |

|

|

公积金 |

27 |

|

用气缴费信息 |

60 |

|

用气拖欠费信息 |

10 |

|

用水缴费信息 |

21455 |

|

用水拖欠费信息 |

20 |

|

电费缴纳记录 |

12500 |

|

房屋产权记录 |

588 |

|

2022年9月份 |

|

|

公积金 |

15 |

|

用气缴费信息 |

59 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

15666 |

|

用水拖欠费信息 |

50 |

|

电费缴纳记录 |

134809 |

|

房屋产权记录 |

18688 |

|

2022年10月份 |

|

|

公积金 |

22 |

|

用气缴费信息 |

59 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

14731 |

|

用水拖欠费信息 |

50 |

|

电费缴纳记录 |

14115 |

|

房屋产权记录 |

2046 |

|

2022年11月份 |

|

|

公积金 |

25 |

|

用气缴费信息 |

59 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

13567 |

|

用水拖欠费信息 |

50 |

|

电费缴纳记录 |

14096 |

|

房屋产权记录 |

8095 |

|

2022年12月份 |

|

|

公积金 |

11 |

|

用气缴费信息 |

59 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

19180 |

|

用水拖欠费信息 |

50 |

|

电费缴纳记录 |

14366 |

|

房屋产权记录 |

66 |

|

2023年1月份 |

|

|

公积金 |

51 |

|

用气缴费信息 |

59 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

19974 |

|

用水拖欠费信息 |

14 |

|

电费缴纳记录 |

14406 |

|

房屋产权记录 |

1747 |

|

2023年2月份 |

|

|

公积金 |

46 |

|

用气缴费信息 |

59 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

20634 |

|

用水拖欠费信息 |

13 |

|

电费缴纳记录 |

14524 |

|

房屋产权记录 |

57 |

|

2023年3月份 |

|

|

公积金 |

20 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

29408 |

|

用水拖欠费信息 |

22 |

|

电费缴纳记录 |

15170 |

|

房屋产权记录 |

583 |

|

2023年4月份 |

|

|

公积金 |

36 |

|

用气缴费信息 |

69 |

|

科技研发 |

77 |

|

用水缴费信息 |

30122 |

|

纳税信息 |

321 |

|

电费缴纳记录 |

15264 |

|

房屋产权记录 |

1241 |

|

2023年5月份 |

|

|

公积金 |

18 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

29556 |

|

用水拖欠费信息 |

50 |

|

电费缴纳记录 |

15376 |

|

房屋产权记录 |

562 |

|

2023年6月份 |

|

|

公积金 |

17 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

60542 |

|

用水拖欠费信息 |

43 |

|

电费缴纳记录 |

52808 |

|

房屋产权记录 |

901 |

|

2023年7月份 |

|

|

公积金 |

17 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

31064 |

|

用水拖欠费信息 |

44 |

|

电费缴纳记录 |

16370 |

| 房屋抵押信息 | 300 |

|

房屋产权记录 |

160 |

|

2023年8月份 |

|

|

公积金 |

18 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

21263 |

|

用水拖欠费信息 |

36 |

|

电费缴纳记录 |

16341 |

| 房屋抵押信息 | 64 |

|

房屋产权记录 |

648 |

|

2023年9月份 |

|

|

公积金 |

18 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

32293 |

|

用水拖欠费信息 |

38 |

|

电费缴纳记录 |

9996 |

| 房屋抵押信息 | 183 |

|

房屋产权记录 |

130 |

|

2023年10月份 |

|

|

公积金 |

20 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

31601 |

|

用水拖欠费信息 |

12 |

|

电费缴纳记录 |

48637 |

| 房屋抵押信息 | 22 |

|

房屋产权记录 |

801 |

|

2023年11月份 |

|

|

公积金 |

27 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

32222 |

|

用水拖欠费信息 |

52 |

|

电费缴纳记录 |

8612 |

| 房屋抵押信息 | 44 |

|

房屋产权记录 |

960 |

|

2023年12月份 |

|

|

公积金 |

18 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

用气拖欠费信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

31097 |

|

用水拖欠费信息 |

17 |

|

电费缴纳记录 |

8579 |

| 房屋抵押信息 | 137 |

|

房屋产权记录 |

805 |

|

2024年1月份 |

|

|

公积金 |

59 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

科技研发 |

12 |

|

用水缴费信息 |

30919 |

|

用水拖欠费信息 |

21 |

|

电费缴纳记录 |

8579 |

| 房屋抵押信息 | 148 |

|

房屋产权记录 |

780 |

|

2024年2月份 |

|

|

公积金 |

19 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

21304 |

|

用水拖欠费信息 |

29 |

|

电费缴纳记录 |

8524 |

| 房屋抵押信息 | 52 |

|

房屋产权记录 |

82 |

|

2024年3月份 |

|

|

公积金 |

21 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

31468 |

|

用水拖欠费信息 |

35 |

|

电费缴纳记录 |

8561 |

| 房屋抵押信息 | 86 |

|

房屋产权记录 |

535 |

|

2024年4月份 |

|

|

公积金 |

16 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

31494 |

|

用水拖欠费信息 |

30 |

|

电费缴纳记录 |

8659 |

| 房屋抵押信息 | 55 |

|

房屋产权记录 |

53 |

|

2024年5月份 |

|

|

公积金 |

21 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

23485 |

|

用水拖欠费信息 |

26 |

|

电费缴纳记录 |

8746 |

| 房屋抵押信息 | 67 |

|

房屋产权记录 |

88 |

|

2024年6月份 |

|

|

公积金 |

22 |

|

用气缴费信息 |

70 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

30257 |

|

用水拖欠费信息 |

45 |

|

电费缴纳记录 |

8747 |

| 房屋抵押信息 | 67 |

|

房屋产权记录 |

119 |

|

2024年7月份 |

|

|

公积金 |

30 |

|

用气缴费信息 |

85 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

29782 |

|

用水拖欠费信息 |

0 |

|

电费缴纳记录 |

8668 |

| 房屋抵押信息 | 124 |

|

房屋产权记录 |

1375 |

|

2024年8月份 |

|

|

公积金 |

31 |

|

用气缴费信息 |

174 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

29555 |

|

用水拖欠费信息 |

0 |

|

电费缴纳记录 |

8805 |

| 房屋抵押信息 | 43 |

|

房屋产权记录 |

202 |

|

2024年9月份 |

|

|

公积金 |

0 |

|

用气缴费信息 |

3173 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

16065 |

|

失信被执行人信息 |

62 |

|

电费缴纳记录 |

10202 |

| 裁判文书终审判决信息 | 935 |

|

存续企业登记注册信息 |

38195 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

325 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14378 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

319328 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 7794 |

|

社会保险信息(养老) |

10968 |

|

保险信息 |

17 |

| 新型农业主体基本信息 | 462 |

|

2024年10月份 |

|

|

公积金 |

0 |

|

用气缴费信息 |

3173 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

15681 |

|

失信被执行人信息 |

1 |

|

电费缴纳记录 |

8637 |

| 裁判文书终审判决信息 | 88 |

|

存续企业登记注册信息 |

38152 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

325 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14417 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

335006 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 11120 |

|

社会保险信息(养老) |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 新型农业主体基本信息 | 34 |

|

2024年11月份 |

|

|

公积金 |

3743 |

|

用气缴费信息 |

3173 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

15690 |

|

失信被执行人信息 |

4 |

|

电费缴纳记录 |

8636 |

| 裁判文书终审判决信息 | 101 |

|

存续企业登记注册信息 |

38355 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14443 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

3221 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 0 |

|

补贴信息 |

4 |

|

保险信息 |

0 |

| 新型农业主体基本信息 | 462 |

|

2024年12月份 |

|

|

公积金 |

1895 |

|

用气缴费信息 |

6346 |

|

科技研发 |

0 |

|

用水缴费信息 |

15195 |

|

失信被执行人信息 |

3 |

|

电费缴纳记录 |

0 |

| 裁判文书终审判决信息 | 186 |

|

存续企业登记注册信息 |

38089 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14517 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

321565 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 11256 |

|

补贴信息 |

4 |

|

保险信息 |

10 |

| 不动产信息 | 100 |

| 新型农业主体基本信息 | 199 |

|

2025年1月份 |

|

|

公积金 |

1907 |

|

用气缴费信息 |

6448 |

|

确认地块信息 |

15 |

|

用水缴费信息 |

21535 |

|

失信被执行人信息 |

1 |

|

电费缴纳记录 |

4613 |

| 裁判文书终审判决信息 | 24 |

|

存续企业登记注册信息 |

38135 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14847 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

335332 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 11512 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 20 |

| 新型农业主体基本信息 | 127 |

|

2025年2月份 |

|

|

公积金 |

1914 |

|

用气缴费信息 |

6447 |

|

确认地块信息 |

15 |

|

用水缴费信息 |

27279 |

|

失信被执行人信息 |

2 |

|

电费缴纳记录 |

5271 |

| 裁判文书终审判决信息 | 36 |

|

存续企业登记注册信息 |

38336 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14840 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

330080 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 10349 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 303 |

| 新型农业主体基本信息 | 5 |

|

2025年3月份 |

|

|

公积金 |

1933 |

|

用气缴费信息 |

6346 |

|

确认地块信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

15704 |

|

失信被执行人信息 |

3 |

|

电费缴纳记录 |

161910 |

| 裁判文书终审判决信息 | 119 |

|

存续企业登记注册信息 |

38601 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

0 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14849 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

341575 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 36 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 707 |

| 新型农业主体基本信息 | 75 |

|

2025年4月份 |

|

|

公积金 |

1951 |

|

用气缴费信息 |

6344 |

|

确认地块信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

14846 |

|

失信被执行人信息 |

3 |

|

电费缴纳记录 |

162324 |

| 裁判文书终审判决信息 | 81 |

|

存续企业登记注册信息 |

38575 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

0 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14841 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

335571 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 4665 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 59 |

| 新型农业主体基本信息 | 3 |

|

2025年5月份 |

|

|

公积金 |

1963 |

|

用气缴费信息 |

6345 |

|

确认地块信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

15657 |

|

失信被执行人信息 |

1 |

|

电费缴纳记录 |

162654 |

| 裁判文书终审判决信息 | 96 |

|

存续企业登记注册信息 |

38952 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14742 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

324426 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 321 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 304 |

| 新型农业主体基本信息 | 0 |

|

2025年6月份 |

|

|

公积金 |

1984 |

|

用气缴费信息 |

2086 |

|

确认地块信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

16686 |

|

失信被执行人信息 |

1 |

|

电费缴纳记录 |

162654 |

| 裁判文书终审判决信息 | 147 |

|

存续企业登记注册信息 |

38951 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14761 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

15525 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 1660 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 1051 |

| 新型农业主体基本信息 | 50 |

|

2025年7月份 |

|

|

公积金 |

1994 |

|

用气缴费信息 |

2087 |

|

确认地块信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

29796 |

|

失信被执行人信息 |

5 |

|

电费缴纳记录 |

163065 |

| 裁判文书终审判决信息 | 67 |

|

存续企业登记注册信息 |

39189 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14781 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

15577 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 1523 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 451 |

| 新型农业主体基本信息 | 0 |

|

2025年8月份 |

|

|

公积金 |

2005 |

|

用气缴费信息 |

2087 |

|

确认地块信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

16042 |

|

失信被执行人信息 |

6 |

|

电费缴纳记录 |

163809 |

| 裁判文书终审判决信息 | 164 |

|

存续企业登记注册信息 |

39209 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

14828 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

15644 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 1081 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 1658 |

| 新型农业主体基本信息 | 0 |

|

2025年9月份 |

|

|

公积金 |

2017 |

|

用气缴费信息 |

2082 |

|

确认地块信息 |

0 |

|

用水缴费信息 |

16436 |

|

失信被执行人信息 |

10 |

|

电费缴纳记录 |

164235 |

| 裁判文书终审判决信息 | 119 |

|

存续企业登记注册信息 |

39307 |

|

医保定点民营医疗机构信息 |

329 |

|

职工医疗保险费变更信息 |

41943 |

|

职工医疗保险费基本信息 |

15783 |

| 职工医疗保险费欠缴信息 | 715 |

|

补贴信息 |

0 |

|

保险信息 |

0 |

| 不动产信息 | 737 |

| 新型农业主体基本信息 | 25 |

- 2025/10/28 凤城市东汤镇孟氏养生馆

- 2025/10/28 凤城市东汤镇土城村春海草莓种植农场

- 2025/10/28 凤城市东汤镇永恒电动汽车充电服务站(个体工商户)

- 2025/10/28 凤城市东汤镇点点绿色蔬菜配送门市部(个体工商户)

- 2025/10/28 凤城市东汤镇鹏博服装店(个体工商户)

- 2025/10/28 凤城市东汤镇晓莉健康保健养生馆(个体工商户)

- 2025/10/15 凤城市妇联开展信用宣传月活动

- 2025/10/15 信用赋能,爱心筑桥——凤城市民政局信用宣传月聚焦慈善诚信与残疾儿童康复救助

- 2025/10/14 丹东市生态环境局凤城分局开展 “共建诚信丹东 诚信赋能发展”信用宣传月活动

- 2025/10/13 以统计诚信之力,展守信光荣之德

- 2025/10/13 东港市小甸子镇开展“共建信用东港 诚信赋能发展” 主题宣传活动

- 2025/10/11 凤城市爱阳镇开展信用宣传月活动 筑牢诚信基石优化营商环境

双公示信息

双公示信息